殉教の刻印と聖フィリッポ

今回は民芸品や雑貨のご紹介ではなく、

先月に初めて訪問した長崎の事を書きたいと思います。

なぜ長崎へ行ったかというと特に理由はなく、(仕事柄)航空会社のマイルがどんどん

貯まっていくので、簡単な国内旅行はよく行きます。

失効期限があったので急遽、2月に訪れたことのない長崎市を選びました。

そして旅先でたまたま港にある近代美術館で鑑賞したのが、

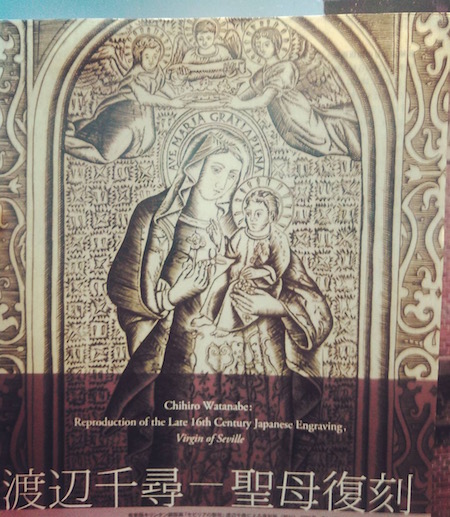

渡辺千尋さん(故人)という版画家の展覧会。

ビュランと呼ばれる道具で銅板を直に掘っていく「エングレービング」という数少ない手法で

作品を製作していたそうです。

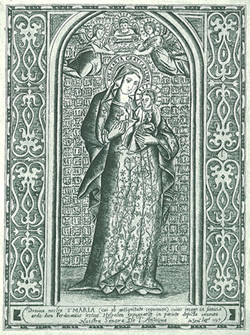

展覧会では、長崎出身の彼が復刻を手がけた、16世紀の銅版画「セビリヤの聖母」とともに、

その製作にまつわる苦悩や道程のメモ書き、パネルなどが詳細に展示されていました。

この「聖母像」自体にかなり謎が多いらしく、興味が湧き

渡辺さん自身の著書があるということで、大阪に戻ってから早速図書館へ借りに行きました。

その内容から、共感する部分やメキシコにも深い関わりがあることが判明し

読了後このブログに書くほど、殊勝な気持ちになりました。

触りをまとめますと……..

(1)1996年に長崎有家町から

重要文化財でもあるこの聖母像の復刻を頼まれたにも関わらず、

保管されてある原本の版画を見せてもらえなかった渡辺氏。

それでも依頼を引き受けたのは、この銅版画が恐らく日本国内で製作された最古のものであり

その1597年は、26人のキリシタンが太閤秀吉の命により

処刑されたのと同じ年だったということ。 ☞事の顛末「日本二十六聖人」

そして氏が育った、長崎市西坂町にある自宅前の公園がなんと!

処刑場所になった「26聖人殉教の地」だった事実。

その2点が深い繋がりを感じさせたそうです。

(2)しかし原本を見せてもらえないので(過去に盗難の事件があったのが理由)

彼が取ったのは、26人の殉教者たちが大阪から長崎まで歩いた道程を自分も歩くという、

実直というか愚直な行動でした。

版画を復刻するにあたり、

同じ道程を辿ることで殉教者と同じ景色を見る必要性を感じたそうです。

なぜ「愚直」かというと、版画の製作者は当時の長崎にあったセミナリオ(神学校)の

日本人だということ以外わからない。

なので26人の殉教者との関係もまったく不明なまま。

(殉教者はスペイン人宣教師6名と大阪京都の日本人キリシタン20名)

なのに渡辺氏は、大阪から長崎まで残された資料どおりほぼ徒歩で、

処刑された2月5日に西坂公園に到着しました。

「殉教者には神が導く道だと感じたかもしれないが、

しかしキリスト教信者でない私にはただただ徒労にしか感じなかった」

と書いた渡辺氏に、甚く共感を覚えました。

店主もメキシコの買い付けで、何かを感じたいと思いながら旅をしていますが

徒労を感じることも多いからです。

もう一つは、氏がすでに卓越した技術と独自の画法を持ち得たアーティストだったにも

関わらず、この稚拙な宗教画の復刻を引き受けたこと。

この仕事に何かを感じたからに他ならないでしょう。

意味を感じ取るために時間を費やすことは往々にしてあります。

それはさておき…….

(3)直後その愚直な行動が認められて?原版画を見せてもらえるようになったそうです。

そして製作途中に、この聖母像版画の様々な謎にブチ当たりますがなんとか完成させて、

バチカンまでローマ法王に献上に行ったそう。

渡辺氏はその後に版画の元になったセビリア(スペイン,セビージャ)の教会の壁画には

聖母の手に白い鳩があったことを知ります。

復刻した銅版画には、

この白い鳩が消された痕跡やレイアウトの変更などの多くの謎を発見し、

氏はそれらを解明する長い旅を始めます。

これ以上は長くなるので割愛しますが、興味があれば本を読んでみてください。

名著です。

(4)そして私的に最も重要なのは、この26人の殉教者の中に

メキシコ人「フェリッペ・デ・ヘスス」がいたことです。

16世紀当時、スペインが統治していた二国=フィリピンのマニラから

メキシコのアカプルコに向けて出発した船が難破し、浦戸沖に上陸してしまった運命。

そしてなぜその乗組員たちが罰せられたのか。

「真田丸」では太閤秀吉はボケが始まり、

船の財宝を欲する理由で処刑させたと描かれていましたが、

当時の日本での布教の様子、イエズス会=ポルトガル,フランシスコ会=スペインという

後ろ盾と秀吉との利害関係があったとも言われます。

この事件はキリスト教始まって以来、最も厳しい弾圧として世界中に広まりました。

ゴルゴダの丘に似た、西坂町の高台で処刑されることを望んだ殉教者たちを、

1862年に時のローマ教皇は聖人として認めました。

前述した唯一のメキシコ出身「サン・フェリッペ・デ・ヘスス」が、

有史以来初めて、メキシコ人聖者と相なりました。

そしてメキシコと日本を架け橋に活躍するバイオリニストである、

黒沼ゆり子さんの著書で知った事実が、聖人サンフェリッペは

フィリピンに渡る前は銀工職人であったということ。

そのため銀の町タスコでは彼が殉教した2月5日は聖人となった記念日として、

大掛かりなミサが開催されるそうです。今やシルバーの聖者だそうです。

メヒコでその悲劇は映画にもなっています。

メキシコシティとタスコの間の街、クエルナバカにある有名なカテドラル(大聖堂)

内部には壁中に描かれた壁画があります。それは日本の26聖人が殉教の道を辿る様子。

どういった経緯でこのような壁画が描かれたかはわからないそう。。

ただ殉教者のフェリペが銀聖人となったことが関与してると思われます。

そして聖人となった「サン・フェリペ」は西坂の丘に

「聖フィリッポ教会」として名を残しました。

メキシコのグアダラハラの財閥人が、その名をつけて欲しいと出資して建設されたそうです。

まとめます。

何も考えず訪れた長崎の地で、改めてメキシコとの繋がりを痛感し、

今まで余り考えてもみなかった、江戸時代以前の日本との関係性。

そしてカトリックを始めとした宗教画(版画)の置ける意味。

これは印刷技術がなかった時代の複製物の価値の側面もあります。

それは即ちメキシコで民芸品=フォークアートが作られる理由や作風にも

少なからず繋がると感じました。

長崎の旅から帰ってからもこれらの関連性は、しばらく頭から離れませんでした。

長崎に行ったのは2月7日の火曜日。

これが何も知らず、2月5日の殉教日に訪れていれば!

完璧でしたが、そんな偶然もなかなか起こりません。

何事もいろいろ自分がどう感じるかですね!

圧倒された春節のランタンフェステバルや軍艦島上陸など

旅は他にも充実したものでした。

-

前の記事

メキシコ買い付けジャーナル’16 【10/16 パツクアロ】 2017.03.18

-

次の記事

メキシコ買い付けジャーナル’16 【10/17~18 メキシコDF】 2017.03.24